Sulle tracce di Scafati moderna: un itinerario tra luoghi di culto, archeologie industriali e paesaggi fluviali

Nella città di Scafati si è svolta l’ultima tappa del nostro itinerario di esplorazione del territorio vesuviano in epoca moderna. Situata nella valle del Sarno, alle porte di Pompei, Scafati accolse le popolazioni in fuga dall’eruzione pliniana, trasformandosi nel corso dei secoli in un centro di ricostruzione caratterizzato da una spiccata vocazione agricola, manifatturiera e religiosa. Anche se attualmente in provincia di Salerno, la città per storia e in continuità con Pompei e Castellammare ha sempre fatto parte della conurbazione napoletana. Nel XVI e XVII secolo l’impianto di opifici e mulini in località Bottaro e l’apertura della Strada Regia portarono a una certa floridezza economica. Uno degli scopi del sopralluogo, quindi, era quello di verificare la presenza di tracce nel tessuto urbano di tale fase, nonostante le trasformazioni successive, come pure di eventuali spolia nelle architetture della città.

La ricognizione si è aperta con una visita alla chiesa neoclassica di Santa Maria delle Grazie, detta “dei Muroli”, che ha costituito un primo punto di osservazione del tessuto storico-religioso della città.

A seguire, ci siamo spostate presso la collegiata di Santa Maria delle Vergini, chiesa di cui non si hanno notizie precise circa l’anno di fondazione da parte dell’Università di Scafati, e che è menzionata nella visita pastorale del vescovo Scarampo del 1561. Abbiamo osservato gli interventi seicenteschi e settecenteschi, tra cui gli altari marmorei, il fonte battesimale e le numerose tele dipinte, nonché l’oratorio della Confraternita di Santa Maria delle Vergini. Sono risultati particolarmente interessanti ai fini della nostra indagine la Madonna del Rosario, attribuita a Pompeo Landolfo, pittore attivo tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, dipinto in cui compare nello sfondo una città che potrebbe evocare Scafati, e il grande polittico dietro l’altare, attribuito a Decio Tramontano e databile alla fine del Cinquecento, caratterizzato dalla presenza di una vista di città fortificata nello scomparto centrale ed elementi decorativi tutti fortemente all’antica.

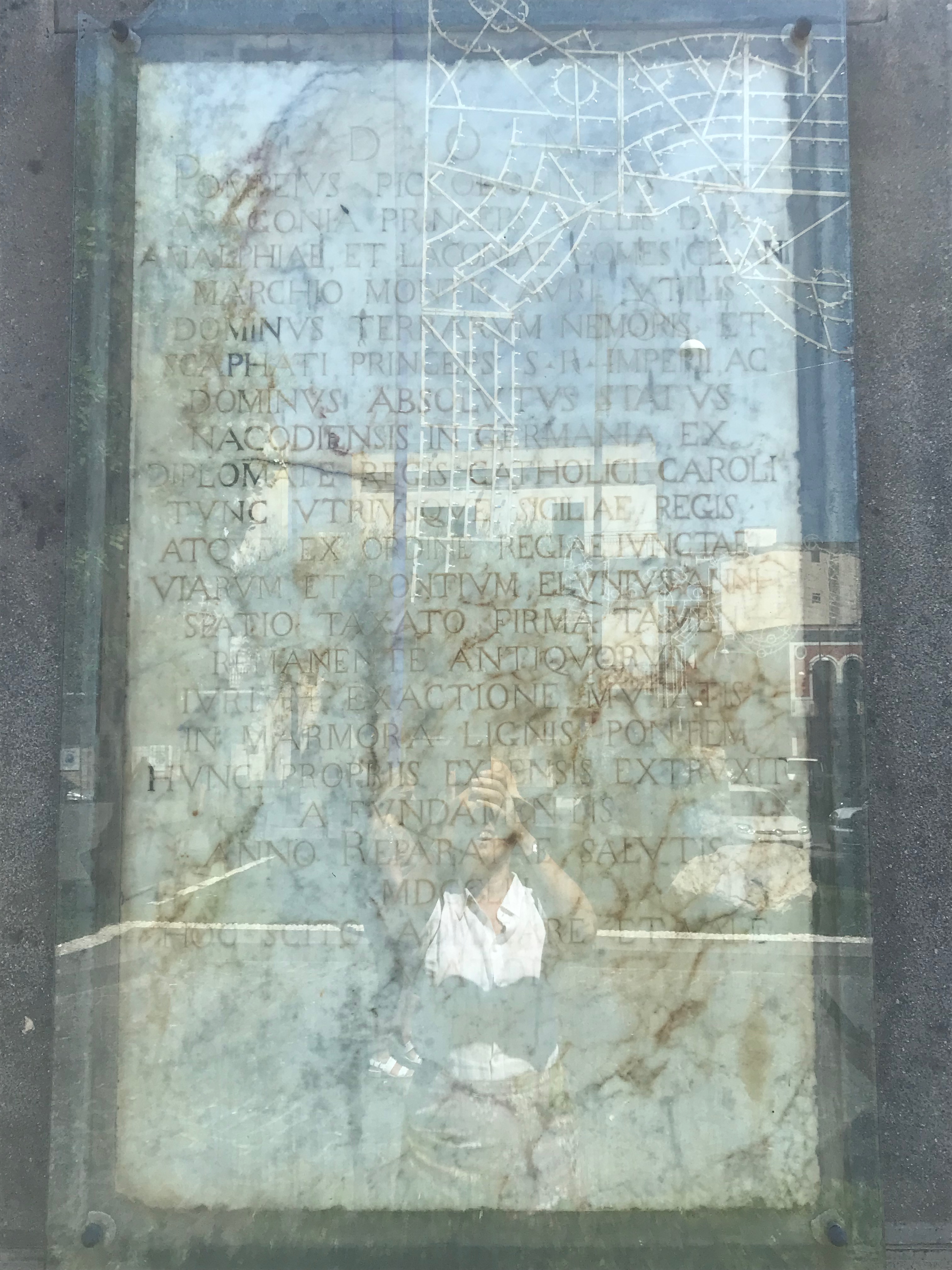

Alle spalle della chiesa, ai margini di piazza Vittorio Veneto, la nostra attenzione si è concentrata sul ponte Piccolomini, costruito in muratura nel 1753 da Pompeo Piccolomini d’Aragona in sostituzione di un precedente ponte ligneo. La famiglia ottenne il feudo di Scafati nel 1464 da papa Pio II Piccolomini. L’epigrafe marmorea collocata in occasione del rifacimento del ponte è tuttora presente lì nei pressi, mentre l’aspetto attuale riflette il rifacimento del 1898. Il ponte rappresenta non solo un’infrastruttura strategica, ma anche un segno tangibile della stabilizzazione politica e dell’integrazione del territorio nei nuovi circuiti commerciali dell’età moderna, legati alla crescita agricola e manifatturiera della valle del Sarno.

A breve distanza si staglia l’attuale palazzo comunale con l’adiacente Parco Wenner (Villa Comunale), ex proprietà dell’imprenditore svizzero Giovan Giacomo Meyer, che nella prima metà dell’Ottocento aveva insediato una tintoria alimentata dalle acque del fiume. Qui abbiamo incontrato il sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti, che ci ha parlato delle prospettive di valorizzazione culturale del territorio.

Abbiamo quindi attraversato ed esplorato il settecentesco quartiere dei vetrai, zona storicamente legata a opifici e attività artigianali, con un interessante sistema di corti aperte.

Dopo una breve pausa, ci siamo trasferiti nella frazione di San Pietro, antico insediamento poi aggregato al comune di Scafati. Grazie alla disponibilità del parroco Luca Tufano e del suo collaboratore Gildas Ekpton, abbiamo potuto accedere alla chiesa di San Pietro Apostolo, visitando gli spazi esterni e le decorazioni del soffitto, attualmente bisognose di restauro.

Fondamentale è stato il supporto logistico di Francesco Marra, studente di Ingegneria presso l’Università di Napoli “Federico II”, che ci ha accompagnato nella ricognizione presso l’antica abbazia cistercense di Santa Maria di Realvalle. Quest’ultima, fondata in età angioina e dotata di un monastero, feudataria di Scafati in epoca medievale, oggi è in stato di rudere, mantenendo però percettibile la stratificazione architettonica di oltre sette secoli di trasformazioni.

Il percorso è proseguito al Santuario della Madonna dei Bagni, le cui origini sono legate al culto per un’effige mariana, e all’ex Polverificio Borbonico, costruito nel 1851 per volere di Ferdinando II. Oggi chiuso al pubblico, il sito conserva un’importanza notevole per la storia industriale del territorio.

Ringraziamo vivamente tutte le persone che ci hanno accolto, offrendoci racconti, spunti e aperture straordinarie che arricchiranno il nostro lavoro di ricerca sulle città vesuviane in età moderna.

Clicca sull'immagine per vedere la photo gallery.

Sopralluoghi precedenti

Nuovo sopralluogo di VeLoCi: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Ripartono i sopralluoghi di VeLoCi, questa volta da Pompei

Alla scoperta del Vesuvio con le colleghe e i colleghi del seminario di ricerca Storia e Clima

Proseguono i sopralluoghi di VeLoCi: da Boscoreale a Torre Annunziata

Al via le ricognizioni del team VeLoCi sui luoghi delle città scomparse